Pendant des décennies, les efforts de santé publique en Afrique subsaharienne se sont concentrés sur les campagnes de prévention, de dépistage et de traitement du VIH chez les enfants et les femmes en âge de procréer. Les personnes âgées, elles, sont largement oubliées.

Aujourd’hui, les campagnes de traitement antirétroviraux (ARV) connaissent un grand succès. Elles s’accompagnent d’efforts continus pour atteindre les objectifs les objectifs 95-95-95 de l’Onusida en matière de VIH. Autrement dit, 95 % des personnes séropositives doivent connaître leur statut, 95 % doivent suivre un traitement. Et, 95 % doivent avoir une charge virale indétectable. Grâce à ces efforts, l’écart en matière de traitement du VIH s’est réduit dans beaucoup de pays africains.

L’une des conséquences de cette évolution est que l’épidémie de VIH touche de plus en plus les personnes âgées. En raison de l’augmentation de l’espérance de vie de la population vivant avec le VIH, l’épidémie a connu un processus de vieillissement.

Cependant, la plupart des programmes et des études sur le VIH continuent de négliger la population âgée de plus de 50 ans. La conséquence immédiate est que les personnes âgées, en particulier les femmes ayant dépassé l’âge de procréer, sont souvent invisibles dans les données de surveillance, négligées dans les messages de prévention et sous-représentées dans les stratégies de soins.

Peu d’interventions liées au VIH sont adaptées à ce groupe, même s’il est confronté à des risques particuliers. Cette lacune a de graves conséquences sur la santé et le bien-être de cette population vulnérable et en constante augmentation.

Au cours des dernières années, nous avons travaillé à mieux comprendre le processus de vieillissement de l’épidémie de VIH, non seulement en ce qui concerne le nombre croissant de personnes vivant avec le VIH, mais aussi en expliquant les risques de nouvelles infections par le VIH chez les personnes âgées.

Pour répondre ce manque de données, nous avons étudié les changements dans l’épidémie de VIH chez un groupe de personnes âgées au cours de deux phases de collecte de données (2013-2016 vague 1 ; 2019-2022 vague 2) et sur près d’une décennie.

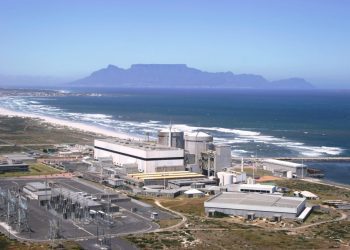

Cette étude, qui s’inscrit dans le cadre de l’étude AWI-Gen en Afrique, a suivi plus de 7 000 adultes âgés de 40 ans et plus dans quatre endroits différents. Trois d’entre eux se trouvaient en Afrique du Sud : la zone urbaine de Soweto, dans le cœur industriel du pays, la zone rurale de Bushbuckridge, dans le nord-est du pays, et Dikagale, Mamabolo et Mothiba, dans le nord. Le quatrième site était situé dans les bidonvilles de Nairobi, au Kenya.

Ces sites permettent de comparer l’Afrique orientale et l’Afrique australe, les deux régions africaines où la prévalence du VIH est la plus élevée. En même temps, cela permet une comparaison entre les milieux ruraux et urbains.

Nous avons pu évaluer le nombre de personnes vivant avec le VIH, le nombre de nouvelles infections et les facteurs sociaux à l’origine de la transmission du VIH. Pour ce faire, nous avons effectué des tests de dépistage du VIH et demandé aux participants s’ils avaient déjà été testés pour le VIH, s’ils connaissaient leur statut sérologique et s’ils recevaient un traitement antirétroviral.

Nous avons constaté qu’un adulte sur cinq (22 %) participant à l’étude vivait avec le VIH (c’est-à-dire qu’il était infecté par le VIH). Ce taux est resté élevé aux deux moments de l’étude. Nous avons également observé que de nouvelles infections se produisaient dans cette population plus âgée, en particulier chez les veuves, les habitants des zones rurales et les personnes sans instruction formelle.

Cela montre que, même si l’accès au traitement s’est amélioré, des disparités importantes persistent. Et les personnes âgées continuent de contracter le VIH, souvent parce qu’elles sont exclues des campagnes publiques de sensibilisation au VIH.

La conclusion que l’on peut tirer de nos résultats est que le monde doit cesser de considérer le VIH comme une « maladie des jeunes ». Le discours doit changer, tout comme la réponse. Vieillir avec le VIH est désormais une réalité de santé publique mondiale, en particulier en Afrique subsaharienne, et la réponse au VIH doit évoluer pour refléter cette réalité.

Les mythes qui mettent les personnes âgées en danger

L’une des idées fausses les plus répandues que nous avons rencontrées est que les personnes âgées, en particulier celles qui sont veuves ou ménopausées, ne sont plus exposées au risque de contracter le VIH. Beaucoup pensent que si l’on ne risque plus de tomber enceinte, on ne risque plus d’être infectée.

En conséquence, l’utilisation du préservatif diminue, le dépistage est retardé et les personnes entament de nouvelles relations plus tard dans leur vie sans connaître le statut de leur partenaire.

Il y a aussi la stigmatisation. Les personnes âgées ont grandi à une époque où le VIH était associé au silence et à la honte. Beaucoup ressentent une profonde gêne ou une peur de se faire dépister, de révéler leur statut ou même de discuter de leur santé sexuelle avec les professionnels de santé. Certains ne croient tout simplement pas que cela puisse leur arriver.

Lors de notre première phase de collecte, seulement 55 % des personnes séropositives ont correctement déclaré leur statut. Cela entraîne des retards dans le traitement, un risque accru de transmission et une remise en cause de la planification de la santé publique.

Sur une note positive, nous avons observé une augmentation de 77 % des déclarations correctes lors de la deuxième vague, ce qui pourrait améliorer l’accès au traitement antirétroviral et la suppression virale chez les personnes âgées à l’avenir.

Facteurs déterminants des taux d’infection

L’un des facteurs de protection les plus importants que nous avons identifiés est l’éducation formelle. Les personnes âgées n’ayant pas suivi d’études formelles étaient près de quatre fois plus susceptibles de contracter le VIH que celles ayant suivi des études secondaires ou supérieures. L’éducation améliore les connaissances en matière de santé, incite les personnes à se faire soigner et permet de mieux comprendre la transmission et la prévention du VIH.

De même, les personnes vivant dans les zones rurales, en particulier les femmes, présentaient des taux de VIH plus élevés que leurs homologues urbains. Il ne s’agit pas simplement de différences comportementales. Elles reflètent des inégalités systémiques : accès limité au dépistage, insuffisance des soins de santé, faible niveau de communication ciblée sur la prévention et stigmatisation profondément ancrée.

Le fait d’être marié, d’avoir un emploi ou d’être financièrement stable était également associé à un risque plus faible, ce qui confirme que le risque de VIH chez les personnes âgées dépend autant des structures sociales que du comportement individuel.

Ce qui doit changer

À mesure que les personnes âgées vieillissent avec le VIH, elles sont de plus en plus nombreuses à souffrir d’autres maladies chroniques telles que le diabète, l’hypertension ou l’arthrite. Pourtant, les systèmes de santé traitent souvent ces maladies de manière cloisonnée. Une personne âgée peut être amenée à se rendre dans la même clinique à des jours différents ou à se rendre dans différents établissements de santé pour recevoir des médicaments contre le VIH, un traitement contre l’hypertension et le diabète, et un soutien en matière de santé mentale, si elle a accès à ces trois services.

Les structures de santé et les décideurs politiques doivent développer des services de soins plus intégrés et adaptés aux personnes âgées. Parmi les autres interventions, cela impliquerait notamment :

-

proposer un dépistage systématique du VIH aux adultes de plus de 50 ans

-

intégrer les services liés au VIH au dépistage des maladies non transmissibles

-

former les prestataires de soins de santé à répondre aux besoins spécifiques et aux réalités vécues par les personnes âgées

-

investir dans des messages de santé sans stigmatisation et adaptés à la culture, qui incluent et autonomisent les personnes âgées.

Il existe déjà des modèles prometteurs dans certains contextes africains, tels que les agents de santé communautaires qui délivrent des médicaments et effectuent des contrôles de santé en une seule visite, ou les groupes de soutien par les pairs pour les personnes âgées vivant avec le VIH, et l’intégration du VIH et des maladies non transmissibles dans les systèmes de soins de santé primaires. On en trouve des exemples dans certaines régions d’Afrique du Sud. Mais ils restent minimes et sous-financés. Leur développement à plus grande échelle nécessite une volonté politique et un engagement financier.

Pourquoi les personnes âgées sont-elles importantes pour les objectifs 95-95-95 ?

Si les personnes âgées ne sont pas incluses dans la gestion de la pandémie de VIH, les objectifs 95-95-95 de l’ONUSIDA ne seront pas atteints. Et les risques liés à l’inaction sont de plus en plus importants.

Alors que le financement international de la lutte contre le VIH est sous pression, notamment en raison des coupes budgétaires dans le Pepfar et d’autres programmes mondiaux, ce sont souvent les plus marginalisés qui sont les plus touchés. Cela inclut les femmes âgées des villages ruraux qui pensent que le VIH ne les concerne pas et qui sont exclues des tests de dépistage. Le Pepfar (Plan d’urgence du président américain pour la lutte contre le sida) a permis d’éviter des millions d’infections par le VIH et a aidé plusieurs pays à maîtriser l’épidémie de VIH.

Il est donc temps de réécrire le scénario.

La réponse au VIH doit tenir compte du fait que les personnes âgées sont touchées par la maladie. Cela implique d’investir dans la recherche locale, de concevoir des services adaptés à tous les âges et de reconnaître que les personnes âgées ont une vie sexuelle, des besoins en matière de santé et des droits. Il faut aussi écouter leurs récits et déconstruire les mythes qui les réduisent au silence.

Ignorer cette population risque de réduire à néant des décennies de progrès. Mais agir dès maintenant (services adaptés, messages inclusifs et innovations menées par l’Afrique) peut combler les lacunes, sauver des vies et mettre en place une riposte au VIH plus équitable pour l’avenir.